Me estoy aficionando a esto de escribir un pequeño relato para ilustrar mis inquietudes filosóficas. Será porque la ficción, como dice Javier Marías, nos permite una sinceridad que nos pone más allá de lo que de otro modo nos parecería inaceptable. No es, por lo tanto, sino por su esencia ficticia, que podemos seguir encontrando en la naturaleza toda su verdad. En ella, en la ficción, todo puede ser considerado, incluso el tema que vamos a tratar; ya que es la ficción, antes que la naturaleza, la que se puede decir que nace del horror al vacío.

El personaje de mi historia es esta vez un profesor español, por eso obviaré el nombre y lo llamaremos simplemente J.

Encontré a J en la parada del autobús, en plena Plaza del Ayuntamiento. Era noviembre, un mes de noviembre particularmente frío. Hay que decir que Valencia es una ciudad terrible durante este mes, en el que ofrece su peor cara posible: fría, húmeda, oscura; solitaria, desconfiada, maledicente; habitada por individuos extraños que se lanzan miradas duras llenas de hastío, despotismo y zafiedad. Por si no fuera suficiente, a todo ello hay que añadir todavía el perturbador cambio horario, que convierte el transcurso del día en una melancolía prolongada, cansina, un anhelo de la hora perdida y que, por más que se la pregunte, ya nunca va a volver.

Especialmente esto último acaba con todo su conocido encanto y la convierte en una ciudad vulgar, incluso triste y carente de color. Si una ciudad fuera su estado de ánimo, la Valencia de estos días sería una añoranza envidiosa, casi rencorosa, de esos otros tiempos llenos de alegría, vocerío, jolgorio; de toda esa sensación de plenitud que, supongo, es un correlato de su luz y de su vida.

Pero en noviembre no. En noviembre, Valencia queda oscura y silenciosa: Valencia está ausente; hay personas, individuos, aquí y allí, pero yo no diría que hay gente. En noviembre, la ciudad reposa vacía, como inmersa en una bruma letárgica que la transportara más allá del tiempo, y que de hecho pareciera que nunca fuera a acabar. Valencia es gris a cualquier hora del día, aunque siempre se dan esos pequeños momentos luminosos que convierten una fría mañana lúgubre de noviembre, por un instante, en una mañana corriente, incluso luminosa, breve recuerdo de los meses que quedan atrás. Noviembre es un mes que no avanza los mejores presagios, especialmente a las últimas horas de la tarde, cuando al inhóspito clima se suma el lúgubre cortejo de rostros que marchan en tropel de vuelta al hogar, mustios y enmohecidos por el esfuerzo o el cansancio, cuando no por la desilusión: otro día malgastado por orden de la inercia, otro día perdido sin tan siquiera haberlo visto venir.

Supongo que uno siempre proyecta los propios sentimientos en el paisaje que lo rodea. En mi caso, aquella tarde-noche de noviembre que encontré a J volvía de mis clases de alemán en el Goethe Institut. Casi había escapado de ellas, como de costumbre, empujado por la frustración y animado por una profunda sensación de tedio, fracaso y soledad. Corría por la calle haciendo volar sobre mi hombro la valija para los libros, como lo haría un hombre muy ocupado o requerido que se estuviera haciendo esperar; pero lo cierto es que mi propio rostro evidenciaba ese tono marchito y mustio que encontraba reflejado por todas partes en los rostros de los demás. Volvía a casa, simplemente porque ese era el sitio al que debía volver. Mecánica, inercialmente, carente de vida; como una roca lanzada al vacío, que vuelve a la tierra con urgencia, como si no pudiera pasarse sin su abrazo, el retorno a la madre; en cierto modo, su lugar natural. Pero daba igual la prisa que me diera. Miré el letrero luminoso: no había llegado a tiempo de tomar mi autobús y ahora me quedaba por delante un buen rato para esperar.

J apareció por sorpresa. También parecía cansado y de mal humor, huidizo. Llevaba una gabardina de esas esas tan elegantes pero que es imposible que no se arruguen y escondía la barbilla dentro de ella, como una estrella de rock que se ocultara de los fans. Reconocí de inmediato su porte sereno y desgarbado. J había sido profesor mío, solo un año antes, en la Universidad. Fuera de ahí, no habíamos tenido más relación que la de cruzar nuestros pasos con cierta frecuencia. Jamás habría pensado que me reconocería, eso también fue una sorpresa. Los profesores somos siempre reconocidos por nuestros alumnos, pero rara vez sucede al revés.

Como digo, parecía cansado y poco predispuesto al trato social, y sin embargo su primera reacción al verme fue una sonrisa. Me sorprendió que diera muestras de reconocerme, y eso me envalentonó y le devolví el saludo. Tímidamente. Los dos nos saludamos con la misma timidez, aunque yo, en mi papel de alumno, fingía más interés o entusiasmo, mientras que él, como docente, se mostraba muy cortés y se hizo cargo sin dudar de la responsabilidad de pronunciar la primera palabra. No creo que le apeteciera más de lo que podía apetecerme a mí. Diría que comenzó a hablar como por instinto, como movido por un reflejo ciego o un hábito adquirido que hubiera ido arraigando y perfeccionando a lo largo de sus años de relaciones sociales en la Academia.

Precisamente venía de un congreso. Hablaba con una cadencia muy profunda y casi sorda, me pareció entender que había acompañado a uno de los conferenciantes hasta su hotel. El congreso trataba sobre la creación. «La creación, ¿en qué sentido?», creí que era mi obligación preguntar.

-La creación ex nihilo, por supuesto.

No sé qué esperaba con la pregunta, pero su respuesta no pudo confundirme más. Yo, en ese momento, me encontraba inmerso en un concepto de creación muy concreto, el de Freud, el de los sueños, en el que se da forma desde recuerdos que se condensan y deforman. Ex nihilo quiere decir, en cambio, «desde la nada», es como las Escrituras aseguran que Dios creó el Mundo; de hecho, más modernamente, hay quien con tal motivo ha identificado la propia nada con Dios. En concreto, el físico y jurista Otto von Guericke, habló de un vacío sin dimensión, infinito y divino, auténtico origen de la creación.

La aseveración del profesor J me hizo sentirme profundamente ingenuo: yo, en mis investigaciones más recientes, aseveraba que no podía haber creación como tal, que todo acto poético no era más que la reproducción de una serie de causas, deseos traspuestos y compartidos y que, como colofón, llegaban al lector, que por su parte realizaba sus propios deseos a través de la obra de arte. La obra de arte se convertía, con eso, en el centro del mundo, de «la creación», y no entendía que tuviera interés si quiera enfocarlo de otra manera.

Al menos así lo interpreté yo. Lo había dicho como si mi pregunta hubiera sido una obviedad. Creación es en todo caso creación ex nihilo. Cualquier otra cosa no es digna de llevar, en rigor, ese nombre. La creación es creación total, una creación ontológica, del no-ser al ser. En mi juventud arrogante, me sorprendió que se refiriera así a un concepto que, desde Parménides, se tiene por imposible; lo tomé por ingenuidad suya o desconocimiento de mi parte. A uno de los dos le faltaba la información necesaria para que sus palabras cobraran algún tipo de sentido.

En la juventud de un filósofo, cualquier posición diferente o novedosa lo es. Quizás por eso decía Platón que nadie debía dedicarse a la filosofía con anterioridad a los 30 años. Dudo mucho que el J se hubiera tomado a mal que le hubiera demostrado mi estupefacción, pero en lugar de eso, abrumado, tardé en reaccionar, o mejor, no reaccioné en absoluto. Para cuando quise darme cuenta, la distancia que nos separaba había crecido lo suficiente como para que mis fuerzas se reconocieran incapaces de retomar la conversación. Podía decirse que nos separaba un vacío, el mismo que había descrito von Guericke. Pero ese vacío que nos separaba era de un orden especial, distinto a esa brecha vulgar a la que alude la expresión fallida «romper el hielo».

Era a mis espaldas donde sentía una particular tensión, como si me aguardara alguna suerte de precipicio que me atraía como con fuerza gravitatoria propia. Los astrónomos que miran las galaxias en el universo llaman a ese fenómeno «expansión»: había algo que tiraba de mí y me alejaba de él. Y sin embargo era el miedo a caer lo que me mantenía erguido. Si ahora abría la boca, me arriesgaba a cortar la cuerda y hundirme, caer en el vacío y desaparecer.

Se trata de una sensación de «vacío» que es muy común en los neuróticos. «Todo lo demás es silencio», pronunció Hamlet antes de morir. La palabra, antagonista de la muerte pero que nos precipita a ella. La palabra que saluda y despide y nos hace creer que hay, de hecho, «algo» más bien que «nada». Es porque nos sostenemos en la palabra que creemos con una fe temerosa en la posibilidad de caer en el vacío.

El vacío, como la creación, es un concepto filosófico antiguo, no sé si fundacional o incluso anterior. El paso de la nada al ser solo se puede comprender en el espacio imaginario de la religión y los mitos, y aun estos se ven obligados a conceder lagunas que para la imaginación se antojan imposibles: algo debió existir eternamente, llámese huevo cósmico, llámese Dios; algo que vive «fuera del tiempo», decimos, para congraciarnos con nuestra incapacidad para representárnoslo. En el fondo, «Dios» no es otra cosa que una página en blanco, sin palabras, sin dimensión. Sin embargo, «alguien» pronunció el verbo. ¿Quién? El propio verbo, pues el verbo ya «era» Dios.

Sin embargo: «El ser es y no puede proceder del no ser». En un contexto similar, el «canto» de Parménides no fue otra cosa que una proclama impía en favor de esta «divina» racionalidad. Así, al menos, lo entendieron los propios griegos. Del ser no se puede producir el no-ser, ni tampoco de este puede surgir, consecuentemente, el ser. Toda posible creación y destrucción no son más que ilusiones, diríamos que «imaginarias». Estrictamente hablando, una ilusión imaginaria es el único modo como podemos comprender ese fenómeno que llamamos «creación». Entonces evidenciamos nuestra necesidad infantil de acudir a la religión y los mitos. ¿Cómo podemos «ser» en el mundo si no ha habido creación?

Hay que entender a Parménides como si se tratara del primer filósofo de la sospecha, pues viene a decir que el concepto de «creación» resulta de una ilusión lingüística, de la creencia engañosa en que es necesario suponer un sujeto que se tiene, bien por creatura (yo, el hombre), bien por creador (Dios). Por eso habla de ser y no de logos, como sí hace Heráclito: y es que para el primero esa ilusión, como para Nietzsche o Wittgenstein, en el fondo es gramatical. La ontología parmenídea es el remedio o vacuna contra esta creencia acrítica en una ilusión a la que nos vemos abocados como consecuencia de nuestra incapacidad para distinguir lo que no es sino del orden imaginario de la palabra; una palabra que es capaz de decir incluso lo imposible.

Pero hoy nuestra mirada es científica, o cuando menos «racional». Todo lo más, podemos llegar a entender que se produzcan creaciones «de sentido», es decir, en las que lo creado es algo más e incluso distinto a la mera suma de las partes: de hecho, todo lo significativo tiene esta condición. El vacío, ¿pertenece a esta lógica? El vacío, la nada. Quiero decir: la propia creación, aun cuando esta toma «material» prestado, eso que crea puede entenderse que proviene de la nada, porque no tiene parangón con el que se pueda comparar. El mundo creado no se compara con nada, y sobre todo no se compara con las urdimbres empleadas para su creación. ¿Podemos decir, entonces, que proviene de la nada; que proviene de un mundo anterior y vacío?

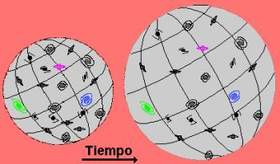

Para Parménides el ser y el no-ser eran una cuestión absoluta, por una razón: decirlas de forma relativa nos obligaría ante la necesidad de afirmar el no-ser. Si hablamos de ser, este ha de ser eterno, inmutable y perfecto; «redondo», diríamos, aunque él lo imaginaba más como una esfera. La fuerza incontestable de esta «lógica» llevó a Aristóteles a considerar que el vacío no podía existir, toda vez que la naturaleza huye de él. Pero, paradójicamente, el vacío se revela así como principio de movimiento: las cosas acuden a llenar los posibles vacíos, de modo que el vacío solo existe como una suerte de principio del movimiento en la condición del retorno: todo lo que es, vuelve a su lugar natural, ocupando los lugares que, en el mismo camino, son abandonados por el resto de entidades. Es ese vacío que atrae y que atemoriza; el terror neurótico de lanzarnos a las vías del tren o de volver cada tarde-noche a casa.

![]()

Este es un texto con licencia de creative commons.

Hasta aquí la primera parte de este relato. La semana que viene publicaré la mitad que falta. Hasta entonces ya sabes, te animo a compartir y espero tus comentarios. Saludos del autor!